ドイツワイン通信 Vol. 20

ドイツワインの忘れられた過去

2013.06 ワインライター 北嶋 裕

ふと気が付くと、庭の葡萄樹がいつの間にか開花していた。

葡萄の品種は分からない。私がドイツに行く前に植えたから、樹齢15年位だろうか。庭の片隅のアーチに這わせて育てているうちの一本である。雄蕊が小さな腕を5本ほどバンザイするように広げ、その中央にある雌蕊の先端からぷっくりと蜜が溢れている。それはドイツの葡萄畑で見たのと殆ど変らない。

そういえば、モーゼルでもそろそろ開花の時期を迎えるはずだ。

近年は気候変動の影響で早まりつつあり、昔は6月中旬から下旬にかけてだったのが、近年は5月下旬から6月中旬に開花するようになった。開花が近づくと葡萄畑のどこからともなく栗の花に似た、青臭いような甘酸っぱいような匂いが立ち始める。最初はどこから匂ってくるのかわからないが、数日後に晴れた暑い日が訪れると一気に開花し、無数の緑の小さな帽子を弾き飛ばすようにして雄蕊と雌蕊が顔を覗かせ、辺りは一種独特の生命感に満ち溢れる。

葡萄の開花ほど神秘的なものはないと私は思う。それはいわば受胎の時であり、バッカスが葡萄に宿る契機である。やがて雌蕊の付け根が膨らみはじめ、みるみるうちに小豆大となり、やがて色づき、成熟し、収穫を迎える。その全てが、この開花から始まるのである。決定的な出来事であるにもかかわらず、目を凝らさなければ見えないささやかな現象だが、この葡萄の開花という秘密の花園の存在を知ってからというもの、私は毎年開花の瞬間を逃すまいと足繁く葡萄畑に通った。写真に撮るためである。

実際それはほんの束の間の出来事で、開花直後が最も瑞々しく、翌日からは精彩が失われてしまう。従って開花直後でうまい具合に光が当たっている房を探して、葡萄畑を蜜蜂のように歩きまわることになるのだが、満開になった日を過ぎると良い被写体を見つけるのは難しい。開花の進行は気温に左右され、満開になるまで1週間以上かけてゆっくり進むこともあれば、わずか1日で一気に咲いてあっと言う間に終わってしまうこともある。だから気を抜くことはできない。本業の勉学に区切りをつけた夕刻、太陽の角度が低くなり、生い茂った葉の下側にある房に光がまわるのを見計らって畑に通ったものだが、そうやって撮った写真を第三者が見てもあまりピンと来ないようで――腕がまずいのと、葡萄の花は薔薇などに比べ被写体としていささか地味である――自己満足に終始していたような気もする。

まぁ、過ぎたことは仕方がない。

2005年6月15日、ザールのヴィルティンガー・ローゼンガルテンにて。

慶応三年のドイツワイン

さて、話変わって。先日興味深い本をインターネットで見つけた。1867年刊行のラインガウの葡萄栽培と醸造に関する文献である(Friedrich Wilhelm Dünkelberg, Der Nassauische Weinbau, Wiesbaden 1867. http://www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/446093)。歴史、気候、土壌、栽培、醸造、市場価格、そして巻末には葡萄畑の格付け地図までついている。昨年11月のこのコラムで紹介させていただいたモーゼルの文献は1904年刊行だったが、これはそれからさらに37年前、日本では大政奉還が行われた年に出版された本である。そういう貴重な本が簡単にネットで検索出来て、しかも公立図書館のサイトから無料でダウンロード出来るのだから良い時代になったものだ。

「高貴なシュタインベルガー、炎のようなリューデスハイマー、甘やかなヨハニスベルガーの名を聞いたことのない者はいるだろうか?その味わい深さと力強さへの感動を、詩に詠まなかった国民的詩人がいただろうか?ラインガウ産ワインをかくも世界的に有名にしているのはあの素晴らしい葡萄品種、リースリングなのである。」

と、ヴィースバーデンの農業研究所で教鞭をとっていた著者は述べている。ラインガウには12世紀半ばから二種類の葡萄品種が知られており、ラテン語ではvinum francicumとvinum hunicum、14世紀以降ドイツ語ではフレンキッシュとフニッシュと呼びならされていた。12世紀の女子修道院長で医学・薬草学に通じていたビンゲンのヒルデガルドは、前者を水で割って飲むべき強いワイン、後者はもともと薄くその必要のないワイン、と説明していることはよく知られている。このことから一般にはフレンキッシュは高品質なワインで、フニッシュは水っぽく品質の劣るワインと解釈されてきた。しかしこのラインガウのワイン本の著者は、1438年の史料でフレンキッシュを赤ワイン、フニッシュを白ワインと等置して言及していることから、実はフレンキッシュはフランスから持ち込まれた赤ワイン用品種すなわちピノ・ノワールであり、後者は恐らくリースリングではないかと推定している。リースリングは確かにピノ・ノワールよりもアルコール濃度の点では控えめなので、ビンゲンのヒルデガルドの表現と矛盾はしない。また、現在も中部ヨーロッパの一部で栽培されている葡萄品種ホイニッシュは、遺伝子的にみてリースリングやシャルドネなどの祖先にあたる品種というから、少なくとも15世紀以降のラインガウでは、この仮説は信憑性がありそうだ。

19世紀の収穫作業

ラインガウといえばシュペートレーゼが“発見”された所としても有名だが、葡萄の収穫に関しては上記の本は以下のように述べている。

「収穫時期はその年の天候や品種によっても左右されるが、ラインガウの葡萄が熟す時期はおおむね9月30日から10月31日の期間である。(…中略…)優良年の最上のワインは11月に入ってから収穫されることが多い。(…中略…)シュペートレーゼが一般に普及したことで、ラインガウのワインは世界的に有名となり、あらゆる畑の所有者は皆利益をあげたが、最上の畑からのワインは当然ながら最も高価なものとなった。

シュペートレーゼは10月15日から11月15日の期間に行われる。10月最後の10日間には葡萄は完熟しており果皮は健全かつ堅牢で、毎日集めて回ることが可能であり(腐敗等の)リスクも少ない。天候が不安定となるとリスクが高まり、この場合『貴腐』Edelfäule、つまり葡萄の過熟により、葡萄果汁に固有の酒石酸以外の酸が減少し、果皮と細胞組織の成熟とともに果汁糖度、色素及びアロマが生成される。果粒は委縮し干し葡萄状となる。収穫の遅延で房の一部の果粒に貴腐が出現すると、この最上の果粒が落下したり失われたりする前に、『フォアレーゼ(予備収穫)』もしくは『アウスレーゼ(選択的収穫)』がすぐに始まる。この作業に関してラインガウの生産者は労苦と費用を厭わず、ただこの作業を行うことで初めて、この地域を有名にしている見事なワインを手にしているのである。」

当時のラインガウの生産者達の志の高さが伺えるではないか。

醸造手法

では醸造手法に関してはどうだったろうか。圧搾には大型のバスケットプレスが主に用いられていた。当時ヨハニスベルクで試験的に採用された最新の水圧式圧搾機は普及しなかったという。というのも、高貴なワインは高圧から生じるのではなく、却って果皮や果梗などから苦みが出て質が落ちることが知られていたからである。また、一番搾りと圧を高めて圧搾した二番搾りは別々に醸造された。そして果粒を果梗から外す作業はほとんど行われなかったという。

醸造が行われる地下蔵の温度は秋に8~12℃となり、収穫が遅くなるとそれだけ気温も下がり、発酵もゆっくりと長期に渡った。これが香りも熟成能力も高く、美味で高価なラインガウワインをもたらすのだという。そして発酵中の樽は二酸化炭素を逃しつつ開口部を密閉するため、水の入った器具でしっかりと栓をされる。収穫翌年の初めに最初の澱引きが行われ、開花の前に二回目、そして収穫期に三回目が続く。細心の注意を払った澱引きが終わると、ようやくワインは瓶詰に適した状態となる。ただ、アウスレーゼによるワインと優良年のワインはさらに長期間樽で寝かせることになる。このようにリリース前に時間とコストがかかる点が、他の産地と本質的に異なるラインガウの特徴なのだという。

149年前のリースリングの味わい

こうして出来上がったワインの味わいに関して興味深いデータが記載されている。1864年産のハッテンハイム、マルコブルン、シュタインベルク及びシュタインベルクのアウスレーゼの分析値で、縦軸に上からエキストラクト、無水葡萄糖、遊離酒石酸、アルコール濃度のパーセンテージが記されている。

(Dünkelberg,Der Nassauische Weinbau, S. 36)

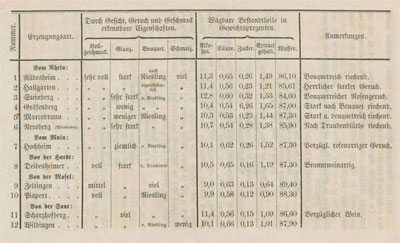

これによるとアルコール濃度は10.1~11.1%、酒石酸濃度は4~6‰、残糖度は3.6~8.6%であったことがわかる。私は化学や数字にはめっぽう弱いので誤っていたらご指摘頂きたいのだが、白ワインの比重はおおむね1.0なので、パーセントをグラムに換算すると酒石酸は4.2~5.6g/ℓ、残糖は35.8~86.3g/ℓ (!)となる。酸度が若干低い数値なのは生産年の特徴かもしれない。しかし糖度は明らかに現在の中辛口の上限18g/ℓを超えて、シュタインベルガーのアウスレーゼを除けばファインヘルブもしくはリープリッヒ(18~45g/ℓ)に相当する甘味が存在していたことを示している。この他にもラインガウ、ファルツ、モーゼル、ザールの分析値があるので以下に掲げる。(Dünkelberg, Der nassauische Weinbau, S. 37)

(注:表の4. グレーフェンベルクの糖度6.26は0.26の誤植と思われる。)

表の左端縦に上から1. リューデスハイム、2. ハルガルテン、3. シュタインベルク、4. グレーフェンベルク、5. マルコブルン、6. ネロベルク(現存するヴィースバーデンの畑)、7. ホッホハイム、8. ダイデスハイム(ファルツのハールト地区)、9. ツェルティンゲン(モーゼル)、10. ピースポート(同)、11. シャルツホーフベルク(ザール)、12. ヴィルティンゲン(同)である。評価は大きく官能評価と分析値に分かれており、味覚・輝き・香り・厚みに分けた項目は当時の官能評価基準が伺えて興味深いのだが、ここではとりあえず右半分の分析値だけを見てみよう。するとアルコール濃度は9. ツェルテインゲンの9.0%から3. シュタインベルクの12.8%の間に分布し、酸度は5.3~6.6‰、残糖度は10.ピースポートの12g/ℓから3.シュタインベルクの32g/ℓの間に分布し、今日のハルプトロッケンからファインヘルブに相当する値にあったことがわかる。しかもモーゼルよりもラインガウの方が甘口だったとは!さらにエキストラクトもラインガウが高い傾向を示しているのは、恐らく収穫時期を遅らせていたことを反映している。

この文献では培養酵母や発酵の中断、フィルターの利用に関する言及は出てこないので、木樽で野生酵母により自然に止まるまで発酵を続け、熟成とあわせてほぼ1年間かけて醸造したリースリングの分析値とみてよいだろう。ワインのスタイルとしては、やはり木樽で野生酵母で発酵し、収穫翌年の9月にリリースするファン・フォルクセンなどに近そうだ。

終戦から間もないモーゼル産リースリングの味

念のため他の文献をあたってみたところ、1948年に出版されたモーゼルのワインに関する本に典型的なリースリングの味についての言及があった。

「リースリングワインの愉しみは、まず第一に酸味(Säure)と風味(Würze)によるのであり、次に香り(Duft)と花のような芳しさ(Blume)、そして最後にアルコールと充実感(Fülle)による。モーゼルワインは酸っぱくもなければ甘くもなく、ましてアルコール臭くてもいけない。その味は一般に、飲み頃を迎えた状態で約7~9%のアルコール濃度で、7~8.5% (訳注:‰の間違いと思われる)の酸と、せいぜい4%の発酵されずに残った糖分がある。この範囲であれば我々がとりわけ大切している、産地と品種の個性が保たれるのである。」

(Franz Popp, Das Moselland und sein Wein, Wiesbaden 1948, S. 52)

戦前にモーゼルのワイン生産者連盟の代表をつとめ、戦後はベルンカステルで名の知れたワイン居酒屋を営んでいた著者による表現である。酸味と風味は確かにモーゼルのリースリングには欠かせない個性だが、アルコール濃度は7~9%と控えめで、そして残糖は4%以下というから大体40g/ℓ以下であり、19世紀の数値とおおむね合致する。

ファインヘルブだった昔のリースリング

それにしても、このデータを見つけるまでは正直なところ、100年前のリースリングはもう少し辛口かと思っていた。VDPドイツ高品質ワイン生産者連盟がグローセス・ゲヴェクスを説明する際も、昔はグラン・クリュの辛口がドイツワインの栄光を担っていたということになっていたし、だから自主規定をドイツワイン法の辛口(残糖度9g/ℓ以下)に設定したのだとすっかり思い込んでいた。そしてまた、甘味を残したスタイルのワインが可能になったのは1930年頃に滅菌フィルターが普及してからで、それではじめて残糖を残しても瓶内で二次発酵が起こるリスクがなくなったと聞いていたのだが、今回の文献によれば十分に時間をかけて一年以上発酵・熟成し、その間3回慎重に澱引きを繰り返せば、ある程度糖分が残っていても大丈夫だったようだ。

してみると、ドイツワインは甘口という今でも一般に定着しているイメージは、あながち誤解とも言い切れないかもしれない。逆に言えば、1980年代後半にしばしばあった、食事にあわせて楽しむものとしてリリースされた酸が強く薄っぺらな、拒食症のファッションモデルのような極辛口リースリングは、ある意味では本来あるべきドイツワインのスタイルを誤解して醸造していたのかもしれない。そして現在もグローセス・ゲヴェクスが一部から批判されている、アルコール濃度の高いボディビルダーのような、がっしりと力強いリースリングもまた、19世紀末から1920年代にかけての黄金期のドイツワインとは、いささか趣の異なるワインであるようだ。

もっとも、かつて小麦色の肌がもてはやされていた時代があった一方で、今日では美白が大事とされるように、美の価値基準は時代によって移り変わる。温暖化のすすむ現代において、100年前のワインをそのまま再現しようというのは時代錯誤にすぎない。一方、アルコール濃度の控えめなワインこそあるべきドイツワインとして称揚するのも、差別化という点では間違ってはいないかもしれないが、必ずしもそれに同意する必要はないだろう。

VDPの畑の格付けやグローセス・ゲヴェクスは、確かにドイツのテロワールを再考する契機となったが、あくまでも現代におけるドイツワインのグラン・クリュでしかありえず、19世紀に評価されていたリースリングとは、異なる自然環境と醸造技術・市場の嗜好の中でスタイルを異にして当然である。ただ、過去の姿を的確に把握することで、現在あるものに対する理解が深まり、そこから未来にむけて進むべき方向が見えてくる。逆に、そうした手順を踏まなければ、時代の風に流され続けることになりかねないのではないだろうか。

…..といったよしなしことを考えながら、今日も猫の額ほどの庭で葡萄の花を撮っていた。

人の背丈よりも高いアーチに這わせているので、花のある高さにカメラの持ってこようとすると脚立を利用する他はない。葡萄の茂みに顔をよせてシャッターを切っていると、垣根の向こうから隣人がいぶかしげな視線で私の方を眺めていた。「いや、あなたの家を覗いている訳ではなくて、葡萄の花を…」と言い訳しようとして止めた。この小さく地味な花のどこが良いのか、ワイン好きでなければ到底理解できまい。そして見渡す限りの葡萄畑の中で、夢中で写真を撮っていても誰も気に留めなかったモーゼルを思い出し、溜息をついた。

(以上)

北嶋 裕 氏 プロフィール:

ワインライター。1998年渡独、トリーア在住。2005年からヴィノテーク誌にドイツを主に現地取材レポートを寄稿するほか、ブログ「モーゼルだより」(http://plaza.rakuten.co.jp/mosel2002/)などでワイン事情を伝えている。2010年トリーア大学中世史学科で論文「中世後期北ドイツ都市におけるワインの社会的機能について」で博士号を取得。国際ワイン&スピリッツ・ジャーナリスト&ライター協会(FIJEV)会員。